最終更新日: 2025-12-22 社会保険労務士 遠藤 隆

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金で、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金の一つです。

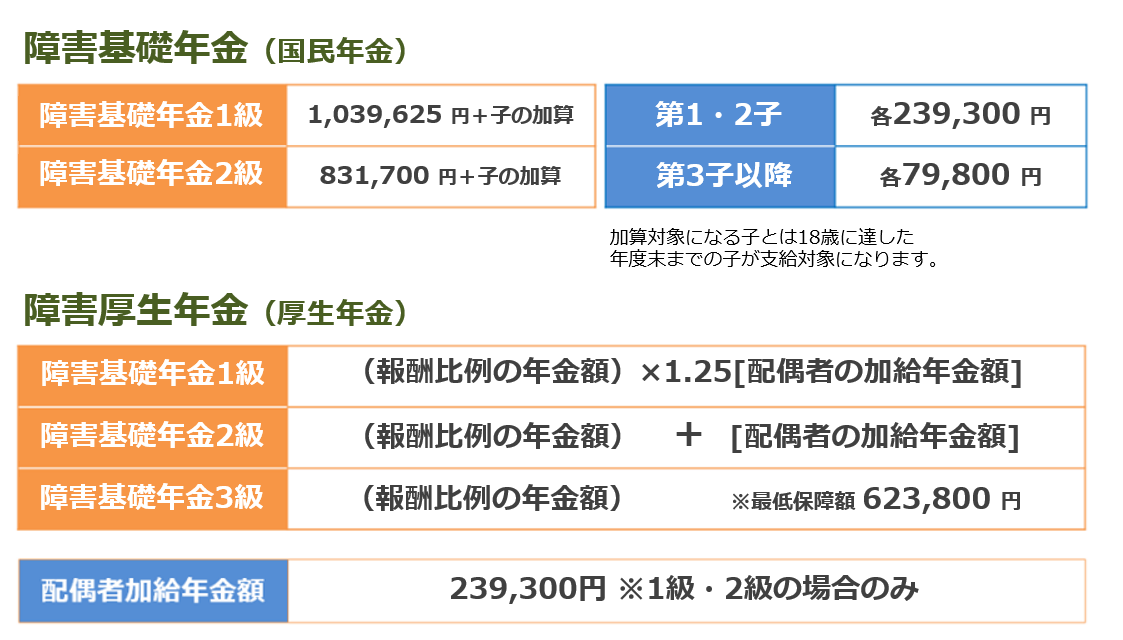

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は障害の程度に応じて1級か2級の「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は障害の程度に応じて1階部分の1級か2級の障害基礎年金に加え、2階部分の1級か2級の「障害厚生年金」が請求できます。

また、障害厚生年金には3級までありますが、3級の場合には1階部分の障害基礎年金の支給はなく、2階部分の3級の障害厚生年金だけの支給となり、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害年金3級とは

障害年金のうち「3級」は、厚生年金に加入していた人だけが対象となる等級です。主に「労働に支障が出る程度」の障害があると認定された場合に該当します。

日常生活に著しい支障があるわけではないが、就労に制限がある場合などが典型です。たとえば、「通常の業務を継続できなくなった」「重い物を持てなくなった」「長時間の立ち仕事が困難になった」といったケースが想定されます。

障害年金年金3級で支給される年金額は、「報酬比例」といい、それまでの給与(=それまで納めていた保険料)に応じて変化します。

ですが、最低保証額として令和7年3月31日までは61万2000円、令和7年4月1日から令和8年3月31日までは62万3,800円が受給金額となり、これよりも受給金額が低くなることはありません。

障害年金の障害等級の目安

障害年金には、障害の程度に応じて以下の等級があります。

- 1級:他人の介助がなければ日常生活を送れない状態

- 2級:日常生活に著しい制限がある状態

- 3級:労働に一定の制限がある状態(厚生年金加入者のみ)

このうち、3級は日常生活は比較的自立して送れるが、業務遂行には明らかに制限が生じているケースに該当します。

障害年金の種類

障害年金には大きく分けて以下の2種類があります。

- 障害基礎年金:

初診日に国民年金に加入していた人が対象。1級または2級の障害がある場合に支給されます。

自営業の方や専業主婦などが主に該当します。

- 障害厚生年金:

初診日に厚生年金や共済年金に加入していた人が対象。1級〜3級の障害がある場合に支給されます。

サラリーマンや公務員、私立学校の教員など共済組合に所属している方も障害厚生年金の対象者となります。

障害年金3級は厚生年金のみ

障害年金3級は、初診日に厚生年金の被保険者であった人が受給できるものです。

国民年金に加入していた方(たとえば自営業者など)は、たとえ3級相当の障害があっても、障害年金は受給できません。

このように、3級の障害年金は初診日時点で「初診日に厚生年金に加入していたかどうか」が重要なポイントになります。

障害年金3級の目安

3級の目安は、「労働に支障をきたす程度の障害」です。具体的には次のような例が挙げられます。

・通常の業務を継続できなくなった

・軽作業のみを任せてもらっている

・特定の業務が制限される(立ち仕事、力仕事など)

・週5日・フルタイムでの勤務ができない

・その他、職場から特別の配慮を受けている

・障がい者雇用で働いている

ただし、障害等級の判定では「どの程度できるか」よりも、「どの程度できないか」「日常生活や労働にどのような支障が出ているか」が重視されます。

3級14号とは

障害厚生年金には、障害等級が1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。障害手当金とは3級よりも障害の程度が軽い場合に、一時金として支給されますが、その要件として「傷病が治っていること(障害の程度が固定していること)」というものがあります。

しかし症状固定とされない場合にはどうなるかというと、障害認定基準に以下のような記述があります。

「傷病が治らないもの」については、 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。

つまり、障害手当金相当の障害の程度であっても、症状が固定していなければ障害手当金は支給されず、障害厚生年金3級として支給されることになります。

このときに認定される等級が「3級14号」という等級になります。

障害の程度が3級に満たなくても3級の障害年金が支給される「3級14号」なのですが、この支給条件は前述の通り「症状が固定していないこと」になります。そのため、症状が固定したと認定された場合は支給停止されます。障害認定基準には以下のような記述があります。

「傷病が治らないもの」であって、3級の第14号と認定したものについては、経過観察を行い、症状が固定に達したものは、3級の第14号に該当しないものとする。

本来の障害の程度としては3級に満たないのに3級の年金を支給している「3級14号」は、症状の悪化に備えた救済的な措置と言えるでしょう。そのため、症状悪化の恐れがなくなった場合には年金を止めるという運用をしています。こうなりますと「状態が変わっていないのに年金が支給停止された」という事態が発生することになる訳です。

本来の障害の程度としては3級に満たないのに3級の年金を支給している「3級14号」は、症状の悪化に備えた救済的な措置と言えるでしょう。そのため、症状悪化の恐れがなくなった場合には年金を止めるという運用をしています。こうなりますと「状態が変わっていないのに年金が支給停止された」という事態が発生することになる訳です。

その他の障害年金の受給要件

障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

- 初診日要件:障害の原因となった病気やケガの「初診日」が、年金加入中または一定の期間内であること

- 保険料納付要件:初診日の前日時点で、保険料を一定期間以上納めていること

- 障害認定日要件:初診日から1年6か月経過した日(または治った日)に、所定の障害状態であること

これらの条件を満たさなければ、障害の程度が重くても年金を受け取ることはできません。

無料相談受付中

障害年金の申請は、制度が複雑で個々の事情によって対応が大きく異なります。

「自分が3級に該当するか分からない」「3級14号に認定されたが支給停止になってしまった」など、不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

当事務所では、障害年金に関する無料相談を受け付けています。経験豊富な社会保険労務士があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な対応をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!