最終更新日: 2025-12-15 社会保険労務士 遠藤 隆

質問

医者が診断書を書かないと言われました。どうすればいいのでしょうか?

社労士による答え

「障害年金の診断書は書けない」という医師がたまにいらっしゃいます。

「障害年金の診断書は書けない」という医師がたまにいらっしゃいます。

その理由として「書いたことがない」「時間がない」など理由は様々ですが、そもそも医師は診断書を書く義務があります。医師法には以下のような規定があります。

医師法第十九条

2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

書いてくれない時の対処法は以下のようなことが考えられます。

クリックできる目次

①医者にしつこく依頼する

前述のように、医師法により医者は診断書の依頼があれば正当な理由がなければ拒否ができないと定められています。この法律を根拠に診断書の作成を求めるわけですが、現在も受診中の場合、医師との関係が悪くなる可能性もありますので、法律を盾に大上段に振りかざすというのはあまりお勧めはしておりません。

但し、以下のような場合は拒否されたとしても仕方がありません。

1.すでにカルテが廃棄されている。

2.長期間通院していないにもかかわらず、すぐ書いてほしいと要求する。

3.障害認定日請求をしようとしたが、対象期間に通院していない。

特にメンタルで診断書を書いてもらう場合、ある程度定期的に通院していないと書いてもらえない傾向にあるようですので、通院はしておきましょう。

②転院する又はセカンドオピニオンを求める

今診てもらっている先生が診断書を書いてくれないのならば、思い切って診断書を書いてくれる病院に変更する手もあります。

ただ今の先生と相性がいいとか先生と縁を切りたくない場合には、セカンドオピニオンを求めるという方法もあります。病気によっては暫らく受診しないと書いてもらえない場合も出てきますのでご注意ください。

ただし、遡っての請求の場合、病院は1か所しか受診していない場合が殆どですのでこの方法はとれません。粘り強く交渉するか取り急ぎ現症日だけで請求し、年金を貰いながら認定日の請求をする方法もありますので、この辺は臨機応変に進めてみましょう。

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金で、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金の一つです。

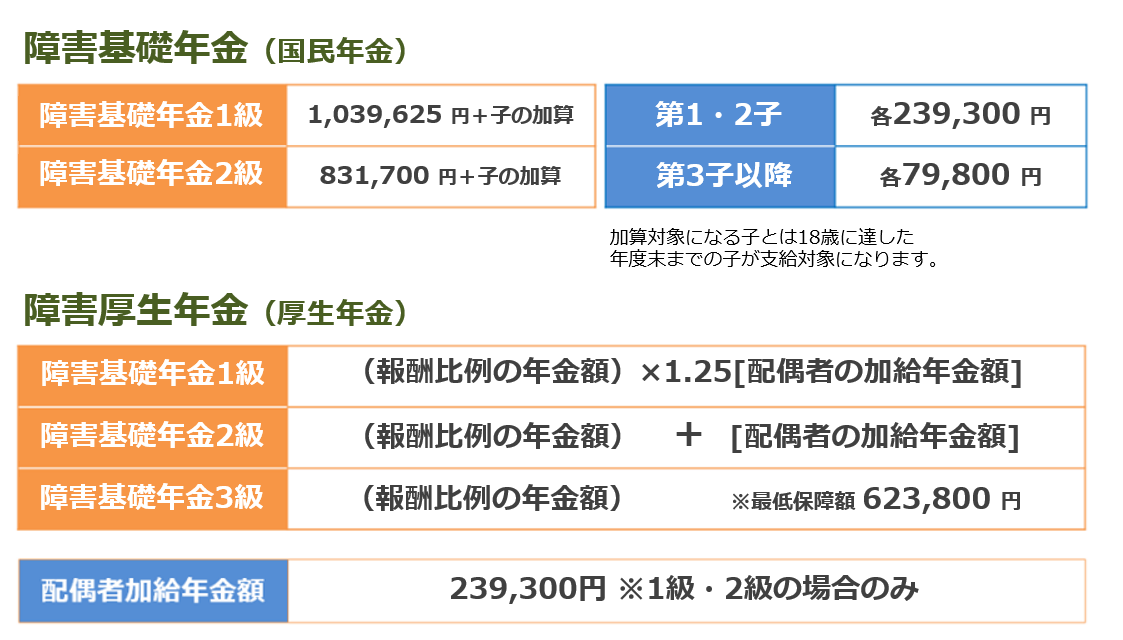

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は障害の程度に応じて1級か2級の「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は障害の程度に応じて1階部分の1級か2級の障害基礎年金に加え、2階部分の1級か2級の「障害厚生年金」が請求できます。

また、障害厚生年金には3級までありますが、3級の場合には1階部分の障害基礎年金の支給はなく、2階部分の3級の障害厚生年金だけの支給となり、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害年金の申請方法

1. 初診日の確認

最初に医師の診察を受けた日が「初診日」となり、障害年金の受給資格や納付要件の判定において非常に重要なポイントです。申請にはこの初診日を証明する医療記録が必要になります。

2. 必要書類の収集

申請には、以下のような書類が必要です。

診断書(障害認定日または現在の状態に関するもの)

病歴・就労状況等申立書

年金請求書

住民票や戸籍謄本(状況に応じて)

診断書は、所定の様式に医師が記載したものでなければなりません。日常生活の支障の程度が具体的に記されていることが重要です。

また、この他にも傷病や申請する障害年金の種類によっては追加で書類が必要となります。

3. 年金事務所に提出

書類をそろえたら、居住地の管轄年金事務所に提出します。書類に不備があると差し戻しとなり、申請が長引いてしまうので注意が必要です。

障害年金の障害等級の目安

障害年金には、障害の程度に応じて以下の等級があります。

1級:他人の介助がなければ日常生活を送れない状態

2級:日常生活に著しい制限がある状態

3級:労働に一定の制限がある状態(厚生年金加入者のみ)

このうち、3級は日常生活は比較的自立して送れるが、業務遂行には明らかに制限が生じているケースに該当します。

障害年金のもらえる金額

障害年金のもらえる金額は以下の通りです。

無料相談受付中

障害年金は申請をしていると、いくつも難しさを感じることがあるかと思います。

特に、診断書は必須の書類ではあり、その内容も審査において非常に重要です。

障害年金についてお悩みの方はぜひ新横浜・川崎障害年金相談センターの無料相談をご活用ください。

投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!